ずいぶん昔のことになるが、韓国の陶芸家たちを訪ねて各地を回ったことがある。

その頃は、民芸としての陶磁器に関心を持っていたので、京王井の頭線の駒場東大前駅付近にあった日本民芸館によく通っていた。

最初に見たときは、博物館というイメージはなく、個人の住宅のような印象で、門をくぐるのを一瞬、ためらったほどだった。

家という感じは、玄関が靴脱ぎ場であったことや展示された陶磁器が配置された場所も、展示室というよりもプライベートな部屋のようだった。

美術館や博物館、あるいはデパートの美術展覧会のような整然とした作品の並べ方ではなく、ぶらっと知人の家を訪ねたら、部屋に陶磁器などの作品が置かれていたといった感じで、きわめてアットホームな感じだった。

日本民芸館の展示物の中心となっていたのは、韓国の李朝時代の白磁であり、それらの名品によって、天真爛漫で自由闊達な精神があたりに輝くように光っていた。

それまでは、私にとって陶磁器というのは、青磁の冷たい感じ、どこか近寄りがたいような完成された世界に魅力を感じていたのだが、白磁の世界を知ることによって、白磁の魅力にとらわれるようなったのである。

白磁は色がない白いために、かえって、そこに無限の奥深さや抱擁するような魂の温かさを感じさせるのである。

白は無色ではなく、無限の色がそこに凝縮されているといっていい。

白磁については、この日本民芸館を建設した柳宗悦の「悲哀の美」という説が有名だが、これは今では多くの識者によって否定されるようになった。

「悲哀の美」という観点を柳が提示したのは、白い民族衣装をまとった朝鮮民族の風俗に、貧しさや悲しさをそこに見出し、同情したからである。

柳はそうした当時の置かれていた政治的・文化的状況から、ヒューマニズム精神をもって自分の同情心を投影したということができる。

白に象徴される民族精神の中心にある魂のはつらつとした活動よりも、自分の審美眼によって虐げられてきた民族の魂が生んだ白磁をそこに発見したということができるかもしれない。

むろん、当時の朝鮮民族が日本の植民地であったこと、その支配の中で、日本によって様々な抑圧と迫害を受けていた姿を見てのものであることは言うまでもない。

「悲哀」というのは、いわば滅びる前の悲しみの感情をほうふつとさせるが、これは外側から観察した者、民族の行く末をそのように感じ取った一方的な見方でもあるだろう。

だが、白磁が生まれたのは、儒教を国教としていた李氏朝鮮王朝時代である。

その時代の魂の表れである白磁に「悲哀」という要素があったのかどうか、おそらくそうしたものはなかっただろうと思う。

白磁を見ていると、トラなどの絵が描かれたし染付作品でも、奔放で自由な精神、たくましい命の発現がある。

「悲哀」というよりも、「生命力」をそこに見る思いがする。

ただ、このような柳の同情心、ヒューマニズムが韓国の美術品、工芸品の再発見と再評価につながり、撤去されようとした歴史的建築物の光化門の保護になったのだから、そのヒューマニズム精神を軽んじることはできない。

柳はその活動によって、一時代を画したのは間違いない。柳無くして多くの白磁や民芸品の再発見にはならなかっただろうことも確かである。

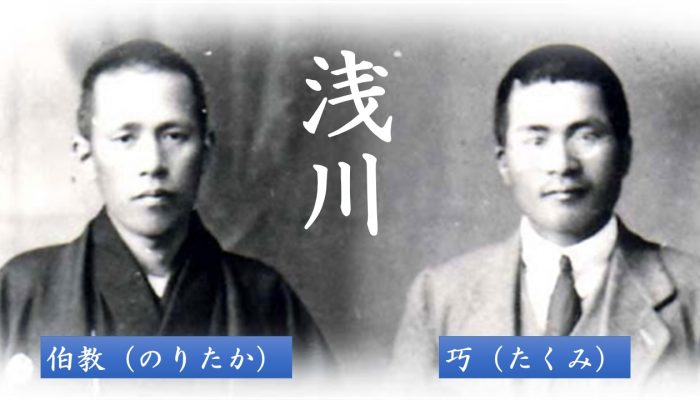

その柳宗悦に、白磁や民芸の美を見開かさせたのが、実は、当時、韓国に住んでいた浅川伯教(のりたか)と巧の兄弟だったことはあまり知られていない。

最初に、柳と知り合ったのは、兄の伯教だった。

浅川家は、山梨県の八ヶ岳の片田舎に居住し、祖先は古代に朝鮮半島から渡来してきた渡来系の人々であったという説がある。

そうした素地があったせいかどうかはわからないが、伯教は朝鮮の青磁などの作品を見て、もっとこの深い魅力をもった美術を観察し研究したというほどのめり込んでいった。

その気持ちが高じて、地元の小学校の教師の職を辞めて、半島へと渡った。

もともと伯教は芸術家肌で、美術には一過言を持ち、絵も彫刻もする芸術家であったから、自分を魅了する朝鮮美術をもっと深く知りたいという気持ちを抑えられなかったのである。

後に、伯教は木彫にも長けていて、朝鮮人をモデルにした「木履の人」は帝展に入選するほどだった。

伯教は、この時、「京城日報」のインタビューに次のように述べている。

「朝鮮人と内地人(日本人のこと)との親善は政治や政略では駄目だ、矢張り彼の芸術で有無相通ずるのでなくては駄目だと思いました」(高崎宗司編著『韓国民芸の旅』草風館)

こうした伯教だったために、同じ彫刻の世界の天才・ロダンの彫刻を一度でもいいから見たいと思っていたが、それが白樺派の柳宗悦の元にあると聞いて、矢も楯もたまらず、一時的に日本へ帰り、柳の元を訪ねた。

その時、伯教は柳の土産品として、白磁の小品をもっていったのである。

当時は、高麗青磁は美術品として評価が高かったが、それに対して、李朝白磁はそれよりも一段低いものとして見られていた。

伯教も、朝鮮では青磁がほしいと思っていたが、自分の資金では到底手に入れることは難しいと考えていた。

それでも、時間があると、熱心に骨董屋などをめぐり歩き、探し回った時、店の店頭に安物のように放置された白磁の染付の壺を見て、芸術家の直観から白磁の持つ芸術的価値にカミナリのように打たれた。

伯教はそれ以来、白磁の作品を集めるようになって、柳宗悦の元を訪れたのである。

もちろん、柳も日本にいたとき、李朝時代のものとは知らず、高等学校在学の時、神田の骨董屋で作品を買ったことがあった。

それで、伯教の持参した白磁の美に改めて感じるものがあったので、その時から白磁の作品に心惹かれるようになったのである。

そして、柳はもっともっと白磁を知りたいと思うようになり、伯教を追って、京城(現在のソウル)までやって来る。

その時に伯教に紹介されたのが、弟の巧だった。

柳はこの巧と出会うことによって、その人格と識見に惹かれ、そして、陶磁器をはじめ、膳や家具などの民芸品の持つ魅力を教えられ、それが日本の民芸作品の再評価や収集へとつながっていくのである。

まさしく、浅川兄弟との出会いなくして、日本の民芸運動は始まらなかったと言っていいだろう。

(フリーライター・福嶋由紀夫)