日本民芸館で、韓国の陶磁器の世界に魅了された私は、一度、韓国へ行って、韓国人の陶芸家たちを訪ねてみたいと思うようになった。

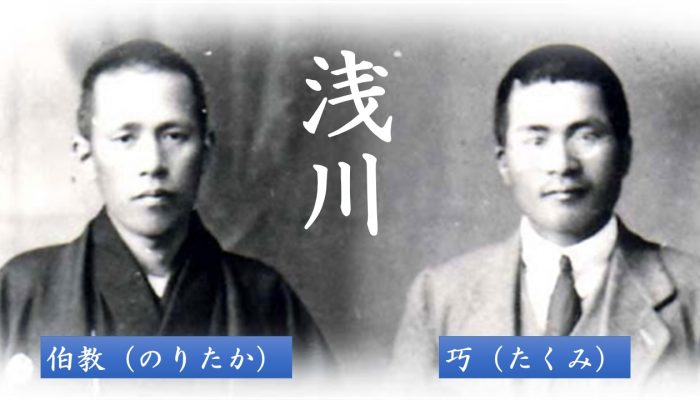

柳宗悦や浅川兄弟のことを知れば知るほど、白磁の世界に踏み込んでいきたいという憧れが強くなった。

私の陶磁器への活眼というか、目覚めは伊万里焼だったが、その伊万里には端正さがあって、それが気品を感じさせたが、どこかそれ以上に入り込めない壁のようなものを感じていた。

個人的な印象かもしれないが、そこで完成されていて、それ以上に付け加えるものがないといった鑑賞者の思いをはねのける膜のようなものを感じたのである。

もちろん、これはただ入門者に過ぎない個人的な感想なので、ただ単なる初心者の越えるべき問題なのかもしれない。

そうした私にとって、望洋とした白磁の白の世界は、見るものと見られるものの距離感が喪失して、何とも言えない不思議な感覚を与え、果たして白の奥の世界はどうなっているのだろう、などという気持ちを掻き立てるものがあった。

ちょうどそのころ、豊臣秀吉の朝鮮出兵の取材があったので、そのついでに陶芸家のところにも足を伸ばしてみようと考えた。

日本の出発地は、福岡県の博多で、あっという間に感慨にふける間もなく、ジェットフィルで釜山に到着した。

釜山の港の風景は、それほど覚えていない。入国の手続きをして、その後、朝鮮出兵の関係地を取材した。

といっても、日本から持参した資料の本を見て、戦跡を歩き、写真を撮影したりとするぐらいのもので、カメラマンとの二人で、通訳もつけなかったので、片言のハングルで行き当たりばったりのような取材だった。

今ではほとんどどんな所を取材したのかうろ覚えになっているが、陶磁器の取材については、最初、慶州の付近にある新羅焼の窯元だったことは覚えている。

新羅は古代三国時代の高句麗・百済とともに栄えた国家だが、後にこの両国を併合して7世紀に統一国家を形成した。

新羅焼は土器であって、釉(うわぐすり)もかけていないので、焼いているとき自然釉(ゆう)がついている場合を除いてほとんど黒土の土器である。

渡来人によって日本にもたらされ、須恵器の原型といわれている。

土器は人によっては、素朴の姿に魅力を感じるという人もいるが、その単純で色彩の乏しさからあまり人気のないところもある。

最初、私も土器の素朴さにちょっと引いてしまったが、陶芸家の話を聞いているうちに、その精神世界に興味を抱くようになった。

割合よく知られているように、朝鮮の陶磁器はその時代の宗教の影響を受けていて、新羅焼の場合は、仏教の影響が強い。

ちなみに、高麗青磁は仏教と儒教、李氏朝鮮王朝を代表する白磁は、儒教の精神文化を反映している。

新羅土器の黒い土の肌を見ていると、仏教の諦観や虚無的な世界観が表れているようで、少しばかり内向的で悲観的な私の心に響き合い、それが暗い気持ちを引き寄せた。

その意味では、あまり好きになれないと思ったのだが、人生でこの新羅焼に生涯をかけているという陶芸家は熱っぽくその魅力を語っていた(さすがにこの時は日本人留学生に通訳を頼んだ)。

大きな壺を抱きかかえ、その表面に浮き彫りにされている様々な動物たちを指し示して、「私はこの動物たちが好きです。この動物たちを見ていると、当時の人々の生活のありさま、喜怒哀楽がわかって心が踊ります」と述べた。

私はそれを聞きながら、この陶芸家は日本のお相撲さんの琴桜(横綱にもなった)に似ているなあと関係のないことを考えていた。

眼が糸のように細く、それに反して太った体格の陶芸家は、なぜその土器が魅力的なのかを語った。

「この土器の時代は、仏教が国教だったわけですが、この土器の装飾となった動物たちを見ると、生きていることを楽しんでいるということが伝わってきます。ここにあるのは仏教というよりも、人間も動物も植物もともに生きていた世界、シャーマニズムの世界があります。諸行無常ではなく、人生は楽しいものだという世界観が伝わって来るんです。それが素晴らしい」

聞いているうちに、陶芸家というと、土いじりをしている職人というよりも、哲学者や思想家のような印象だった。

韓国の陶芸家、侮るべからずという感想を持ったが、こうした特異な個性をもっている陶芸家はめったにいないので、それほど出会わなかった。

だいたいが、日本の陶芸の解説と似たような精神文化を持ち、茶道に通じる求道的な追求者といった人がほとんどだった。

ところが、その中でも特異な印象を与えたのが利川で陶芸家をしている洪さんだった。

利川はソウルから近い、陶芸村で観光地となっている場所。

数多くの陶芸家がここに住んでいて、陶磁器を作っていて、観光ガイドにも紹介されているので、日本人の観光客も多い。

必然的に、日本人向けの陶磁器があって、商業施設のような印象だった。

洪さんは、ほかの陶芸家とは違って、仙人風の風貌でも求道者の様相でもなく、青や赤の派手なバジチョゴリを着て、ドジョウ髯をはやしているので、一見すると、コメディアンのようだった。

陶芸をしているときも、そのほかのときも、踊るような身振りと手振りをし、そして、時々、突拍子もないことをしゃべってはけらけら自分で笑っていた。

陶芸家というよりも、まさにコメディアンという第一印象そのままの人だった。

ふつうは、大家然として、陶芸の作業場を案内したり、深淵な哲学を語るかのように、ぽつりぽつりと話すだけだった。

そのほかには、井戸茶碗の再現をした陶芸家は、その再現までの苦心、努力などをえんえんと熱弁をふるった。

洪さんは、その陶芸家の誰とも違っていた。

陶芸家というよりも、山師、詐欺師のような風体をしていた。

ただ、こうした陶芸家としては異色の人物だったせいか、私はその言動とともに、人間的な魅力を感じた。

なぜなら、陶磁器は職人の手わざでできるものだが、こうした洪さんの作品には、人間的なぬくもりを感じるからである。

日本の陶芸文化のふるさとは朝鮮半島だが、こうした韓国人の陶芸家に接すると、どこか懐かしいふるさとに帰って来たような気がしたものだった。

(フリーライター・福嶋由紀夫)