正直に告白すれば、若き時代の一時期、ノンフィクションライターでも作家でもなく詩人になりたかったことがある。

当時、純粋な言葉の魔術師ともいうべき詩人は、社会の枠組みに拘束されずに、自由に生きているように見えた。

ドイツの詩人リルケやフランス象徴派詩人のアルチュール・ランボー、日本人でいえば、三好達治、中原中也などにあこがれていた。

私が文学にふれて、高校時代に文芸部に所属し、初めて書いたのが詩であり、今読み返したらおそらく恥ずかしさのあまり、破り捨てたくなるような幼稚な詩を書いたことを覚えている。

なぜ詩人にあこがれたのか、今ではいくつか思い出すことがあるが、その一つは文芸評論家の小林秀雄の訳した『地獄の季節』とその解説だったことは間違いない。

ランボーは良く知られているように、詩を書いたのは10代のわずかな期間であり、その後、貿易商人としてアフリカなどで活動した。

フランスの文壇に流星のように現れ、消え去ったことは、いかにも詩人らしいという感じがしたことを覚えている。

もうひとつは、やはりフランスの詩人、ベルトランの存在だった。

ベルトランは、『夜のガスパール』で有名だが、この詩は後のボードレールなどに影響を与えたことでもよく知られている。

といっても、私がベルトランを記憶していたのは、詩ではなく、その生き方を評したエピソードの方である。

そのエピソードは、貧困の中で生きたベルトランの革命へのあこがれ、そして、みずからその中で身を投じようとした熱狂的な生き方に、ある実業家だったかが、この詩人はまったく現実を見ないという決定的な一言をもらしたことだった。

ベルトランにとっては、この一言は致命的な批判だったが、それでも、自分の中に沸騰する狂熱を抑えることができなかった。

そして、ベルトランは30代で夭折した。

詩人は現実を見ない。ただ詩の言葉の中だけに生きる。

詩人は、純粋であるためにこの世、社会とは相いれることができず、その言葉によってみずからの人生を表現するというようなイメージを抱かされ、詩人はかくあるべしという気持ちになった。

詩人はみずからの詩によって生き、そして、死ななければならぬ。

私の詩人に対するイメージがそうだったために、詩人にあこがれたものの、結局、詩人にはなれなかった。

生きるということは、純粋な感情を社会生活の中で、死なないで生命をすり減らしつつ生きていくこと。

それは詩人の生き方に真っ向から対立するものだった。

だから、私は自殺を考えて遺書を準備したりしたことはあったが、生きることを選び、思惟の純粋さを濾過せずに、濁ったままの思惟を抱えて生きながらえた。

とはいえ、こうした考え方は、今は物事を観念的なものでとらえ一方向しか見ない青年期特有なものと考えているけれど。

その意味で、詩人というのは、天性のもの、そうした生き方しかできない人物がいるということなのだろうと思う。

詩人はなるのではなく、詩人でしか生きられない、すなわち詩に魅入られた魂、その運命を受け入れるしかない、ある意味では「呪われた」生き方しかできない人種といっていいかもしれない。

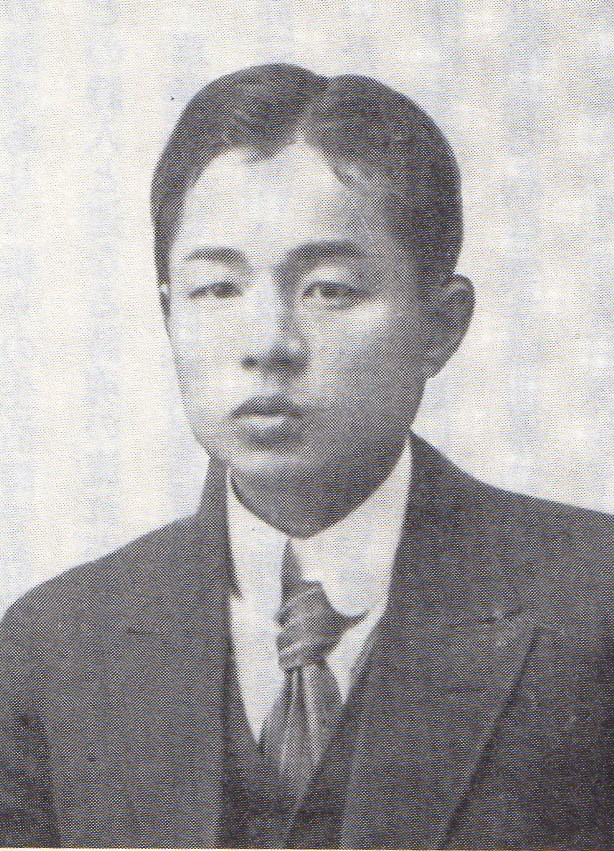

そのような詩人との一人として、私が思い浮かべるのは、キリスト教詩人の八木重吉である。

八木重吉の詩は、純粋培養された水のような透明でしかもシンプルさを持っている。

「ほそい/がらすが/ぴいん と/われました」(「ほそい がらす」―『秋の瞳』)

というような詩には、八木重吉の生き方が反映され、みずからの張りつめた神経、純粋であろうとした意思が垣間見られるのである。

これだけを読むと、八木重吉のナイーブさ、信仰心のようなものが感じられるといっていい。

また、生きるものへの共感を詠んだ次のような詩にはそうした姿勢を感じる。

「あき空(ぞら)を はとが とぶ/それで よい/それで いいのだ」(「鳩(はと)が飛ぶ」―『秋の瞳』)

これなどは、金子みすゞの詩の世界に似通っているところがある。

「私が両手をひろげても、/お空はちっとも飛べないが/飛べる小鳥は私のやうに、/地面を速くは走れない。(略)鈴と、小鳥と、それから私、/みんなちがって、みんないい。」(「私と小鳥と鈴と」)

自分の生き方を無条件に肯定するような、この詩句は、まさにそのように生きることができなかったがゆえの願望であり、そして、あこがれの祈りである。

八木重吉というと、このような静謐な詩を読んで、おだやかな人物像が浮かんでくるが、実際は心の中には、それとは正反対の怒りや修羅を抱えていたことはあまり知られていない。

実は、八木重吉には心の中の修羅を示した次のような詩がある。

「ぐさり! と/やって みたし/人を ころさば/こころよからん」(「人を 殺さば」―『秋の瞳』)

処女詩集である『秋の瞳』は八木重吉が生前に出した詩集であり、このような詩を収録したのは、意図的なものがあったとみる他はない。

もちろん、これを信仰的な意味で捉えることも可能だが(殺すというのはキリストに会って死ぬという比喩という見方)、このなまなましい口調はそんな解釈を吹き飛ばす悪意のようなものが感じられる。

この詩には、八木重吉の内面の怒り、どこにもぶつけようのない思いと、それを白昼にさらけ出すことによって、自分の中にある悪をみつめる視線がある。

八木重吉は聖書に感動し、キリスト教の洗礼を受けているが、数カ月後には教会を離れ、内村鑑三の無教会派に身を投じた。

教会の生ぬるさに失望したからだった。それだけ八木重吉は、神との直接的な関係を求めていた。

純粋とは、無垢であるという面とラジカルな面をもっているとするなら、八木重吉は限りなくラジカルな詩人だった。

結婚に対しても、彼は自分の思いを抑制することなく、性急な求婚をしている。

実家が反対しようがそれをものともせずに結婚することを願った。

まさに、八木重吉は詩人しかなれない運命を抱えていたのである。

八木重吉はキリスト教の信仰詩人として知られている。

確かに宗教的な信仰詩や療養詩ばかりが注目されるが、そのようなカテゴリーに属する詩は、八木重吉自身が編んだ『秋の瞳』や『貧しき信徒』には、少なかったという指摘がある。

「自選の二詩集には、あらわに信仰的なテーマを打ち出している作品は、両集を合わせて二百二十編のうち、わずか十編にも満たない。ところがそれ以外の草稿群には、それは充満している」(鈴木亨編『八木重吉詩集』白鳳社)

たとえば、八木重吉がみずからセレクトした詩集から外した詩には、次のような信仰詩がある。

「十字架は 悔いへのくさびである/罪深くして悔いを完うし得ぬ者へのめぐみである/何人でも仰ぎさえすれば救わるるという約束である/基督(キリスト)を見し者が信じたる福音である」(「十字架」)

これはまさにキリスト教の信仰を告白した信仰詩といっていいだろう。

なぜこれを詩集編纂から外したのか。

おそらく、詩としての文学的な表現があまりにもストレートで稚拙だった、ということもあるかもしれない。

詩の完成度からみれば、この詩は芸術的な技巧や表現にまで昇華されていない生の言葉で紡ぎ出され、そこに信仰告白はあるけれども、文学的な完成度は低い。

もちろん、そうした稚拙さは、八木重吉は承知していただろうが、こうした告白をすることは信徒として大事であり、生き方の根幹にあると考えていたことは間違いない。

詩と信仰告白の違いは、そこに偽りを交えないみずからをさらけ出すことができるかどうか、だろう。

信仰告白はみずからの罪をさらけ出すけれども、それは悔い改めという慰謝をともなう行為である。

すなわち、信徒にとっては告白をしたときに、恥ずかしい罪を告白したということで既に心理的には救われているのである。

しかし、詩における告白は、そのような救いはない。

詩の言葉には祈りはあるけれど、詩の言葉はみずからのうちで燃え盛る呪いのように心の中を駆け巡る。

それは救いではあるけれども、究極的な慰謝ではないのである。

私自身、青少年期にキリスト教会に通ったことがあるけれども、礼拝などにおける信仰告白は当人にとっては真剣であっても、聞いている方にとってはどこか観念的な物語のように感じられるものがある。

そのような思いを八木重吉も感じて、詩集から外したのだろう。

大事なのは、信仰であるが、詩集は信仰告白ではなく、生きている自分自身の生のありようを抉り刻むものであるからだ。

要するに、八木重吉は信仰詩がそのまま敬虔な信仰者として受け止められることへの羞恥があったのではないか。

それだけ八木重吉は、信仰者であるとともに、それ以上に詩人であったということだろう。

そして、詩人は純粋であるがゆえに、社会の常識や生き方を否定するようなラジカルな側面を持っている。

その側面を示すのが、結婚を反対されたときに、放った次のような言葉である。

「父と母を捨てよ、汝の肉親を捨てよ! 痛い要求! 然しそれなしには君を得られぬ場合には、捨てなければなりません」(一九二一年十一月二十六日の日記)

すべての係累を否定してでも、自分の愛を得たいという重吉の告白は、求道の姿勢にも現れている孤独なラジカルさとどこか通底する響きがある。

そして、その孤独な響きは、後に幸福な結婚をしているにもかかわらず生涯つきまとうのである。

詩人が詩を書くのは、幸福な自分の自己肯定からでもなく、喜びからでもなく(それも一部あるが)、むしろ満たされない思い、かなえられない望みや願望を言葉に託すからである。

それはまさに、祈りといっていいものである。

だからこそ、八木重吉はみずからの信仰詩として詩集編纂に加えたのは、社会や世界に対する激烈な怒りであり、みずからの思いではなく、見えざる神の言葉をみずから感応して発した預言者的な詩である。

「空が 怒っている/木が 怒っている/みよ! 微笑(ほほえみ)が いかっているではないか/寂寥(せきりょう) 憂愁 哄笑(こうしょう) 愛慾/ひとつとして 怒っておらぬものがあるか/ああ 風景よ いかれる すがたよ/なにを そんなに待ちくたびれているのか/大地から生れいずる者を待つのか/雲に乗ってくる人を ぎょう望して止まないのか」(「怒れる相」。『秋の瞳』)

まさに、八木重吉自身が何か別の者に乗り移ったかのような激烈な詩句である。

そして、これは終末期におけるイエス・キリストの再臨を詠んだ詩ということができるだろう。

なぜ世界には戦争が絶えず、社会には不義や不正義がはびこるのか。

神の審判はいつ来るのか。

そうした預言者としての姿が浮かび上がってくる。

これを読むと、八木重吉という人物がいかに激しい情念を抱いていかがわかる。

決しておだやかな詩人ではない。

まさに、革命を夢見て熱狂したフランスの詩人、ベルトランのように、みずからの言葉でもって、戦い、そして、神の審判とイエス再臨による救いを待ち望む。

だが、そうした思いは、果たして実ることがあるのか。

過去の歴史を振り返ってみても、果たして信徒たちの期待が成就され満たされたことがあるのか。

詩人とは、なんと悲しいものだろうか。

美しい言葉の背景に、多くの悲しみや願望、そして、諦念、くやしさなど、様々な情念をちりばめながら、その言葉のみちびく運命に翻弄されていく。

その意味では、先に引用した「あき空(ぞら)を はとが とぶ/それで よい/ それで いいのだ」(「鳩(はと)が飛ぶ」)は、詩人の目に映った最期の風景というべきものかもしれない。

すべてをゆだねて、死というものを意識した時、ようやく安らかな風景が見えて来た。

それがどのようなものであっても、すべてを受け入れ、ただその時を待つ。

「ほそい/がらすが/ぴいん と/われました」(「ほそい がらす」―『秋の瞳』)

その言葉が風のように聞こえてくる。

(フリーライター・福嶋由紀夫)