東海の小島の磯の白砂に

われ泣きぬれて

蟹とたはむる

いのちなき砂のかなしさよ

さらさらと

握れば指のあひだより落つ

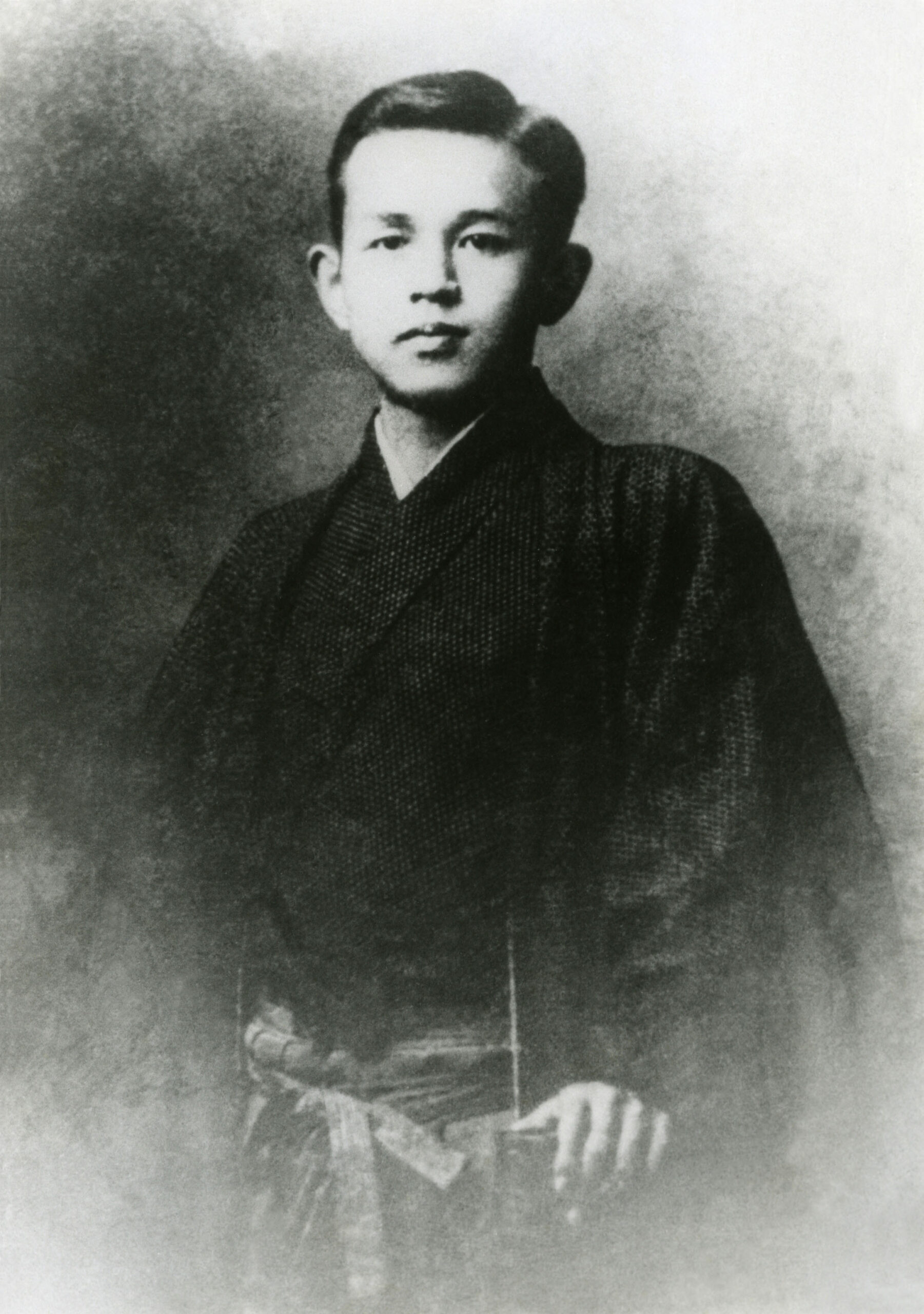

今でも愛唱される歌人の石川啄木の歌は、どこか青少年の感傷、甘えるような寂しさ、誰も自分を知ってはいない(誰にも知られていない)、という孤独感がただよっている。

この孤独は、一種の甘えの裏返しなのだが、それは誰でも通る通過儀礼のようなものである。

自己の可能性と現在の自分への認識評価が一致せずにふくれ上がった青少年の心は、一見傲慢にも見え、一見幼稚にも見えてしまう。

そのような心の葛藤、ブーメランを経て、現実に出会い、ふくれ上がった自恃がしぼみ、そして、自分の等身大の姿へと縮んでいき、そこから本当の意味での成長がはじまっていくのである。

だが、その前に心を閉ざしてしまうと、成長が止まるばかりではなく、もう一度母親の胎内に戻るような、一種閉鎖空間の中で生きるようになってしまう。

引きこもり、というのは、そうした一面をもっている。

いじめによるものもあるが、自分自身を他人に評価されたくない、知られたくない、という反動的なマイナスの精神の殻に閉じこもってしまうのである。

そうした時に、自身の心を表現するすべをもっていれば、詩人となり、作家となって、自身を客観視して、その自閉空間から発信する世界を形作るといっていい。

だが、本当の意味での詩人になるのは、相当難しい。

詩を書くから詩人と考えてしまうと、わかりやすいが、本当はそうではない。

詩を書くから詩人ならば、数多くの詩人が存在していることになるが、それを本当の詩人とは呼びたくはない。

それらはただ放埓に外に撃ち出された言葉の弾丸であって、それがどこに向かっていくのか、当人自身まったく理解できないのではないだろうか。

詩は自己陶酔ではなく、その言葉が多くの人々の魂を撃ちぬいてこそ、詩人であり続けるのだ。

詩人としてしか生きられなかったのが詩人と言ってもいい。

その意味では、石川啄木もまた、詩人(歌人)としか生きられなかった人物である。

啄木の歌には、個人の精神を歌っていながら、それを読む人にも自分のことを歌っていると思わせる共感・共振する言葉が造形されている。

本人自身は、そうした広がりを持った表現をしているという自覚は少なかっただろうと思う。

ただ自分自身のために、日ごろの思いやうっぷん、悲しみを言葉によって表現したくなって自然に心の中から生まれてきたのだろう。

歌人になりたいと思って歌を作ったというよりは、日々のそうした鬱屈した思いが、五七五七七の調べとなってあふれ出てきた。

当時、啄木がかかわった与謝野鉄幹や晶子がロマンに満ちた歌を作っていたが、それらを読むと、心から生まれた歌というよりは、理想主義や主義主張が先にあって、それに自分を重ねるようにして歌い上げるといった印象がある。

どこか自分の身丈を超えたものを観念的にきらびやかに表現するといった技巧的なものを感じるのである。

ところが、啄木の場合は、そうした技巧的で観念的なものはあまり感じられない。

みずから日々感じたことをメモするように、記録するように詠んでいった精神のありようが、そこにあると感じられる。

それを示すように、『一握の砂』の最初のキーワードともいうべき言葉が掲げられている。

それが「我を愛する歌」という一連の歌の見出し・項目である。

これは明らかに、啄木が自分の精神のありようは、「自分を愛する歌」であると宣言しているといってよい。

これはどんな意図が秘められているのか。

もちろん、自己韜晦や一種の自傷行為のような啄木の思いが込められているのだろうが、それだけではない。

すなわち自分を愛する(自己愛)が、そのまま啄木の魂を超えて、多くの人の共感を呼ぶものとなっている。

自己を愛するなどというと、甘ったれたナルシシズムとしか受け止められかねないが、ただそれが自己の精神だけにとどまらないのは、啄木が自身を突き放す客観視する目をもっていたからだろう。

石川啄木を初めて知ったきっかけは、学校時代の教科書で読んだ人も少ないだろうと思う。

私も、学校の教科書で啄木を知ったのだが、今読み返してみても、当時感じた清新な調べと感傷は変わらないものがある。

それだけ啄木の歌には、永遠の青少年の魂が息づいている。

青少年の心を捉えるものといえば、作家の太宰治が挙げられる。

しかし、太宰には啄木のような手放しの感傷というのはほとんど感じられないが、それでも自分を傷む調べは、どこか似ている面がある。

石川啄木も太宰治も、歌人や作家以外の者になれなかった、ある意味では人生の落伍者・敗残者であるということである。

それこそがまさに詩人としての、あるいは作家としての彼らの逃れられない運命であり、資質であったというほかはない。

(フリーライター・福嶋由紀夫)